在訂定目標計畫或養成習慣的路上,相信有些人為了避免被拖延症扯後腿,會不斷督促自己付出行動。

如果你正巧是拼命努力派的一方,我想問你:有沒有一種心累叫做「明明很努力,卻感覺白費力氣」?

說到拖延症,普遍大眾浮現的印象就是「完美主義」:因為害怕失敗而不願行動,但有另一種傾向是付出越多行動,卻離目標更遙遠!怎麼會這樣呢?

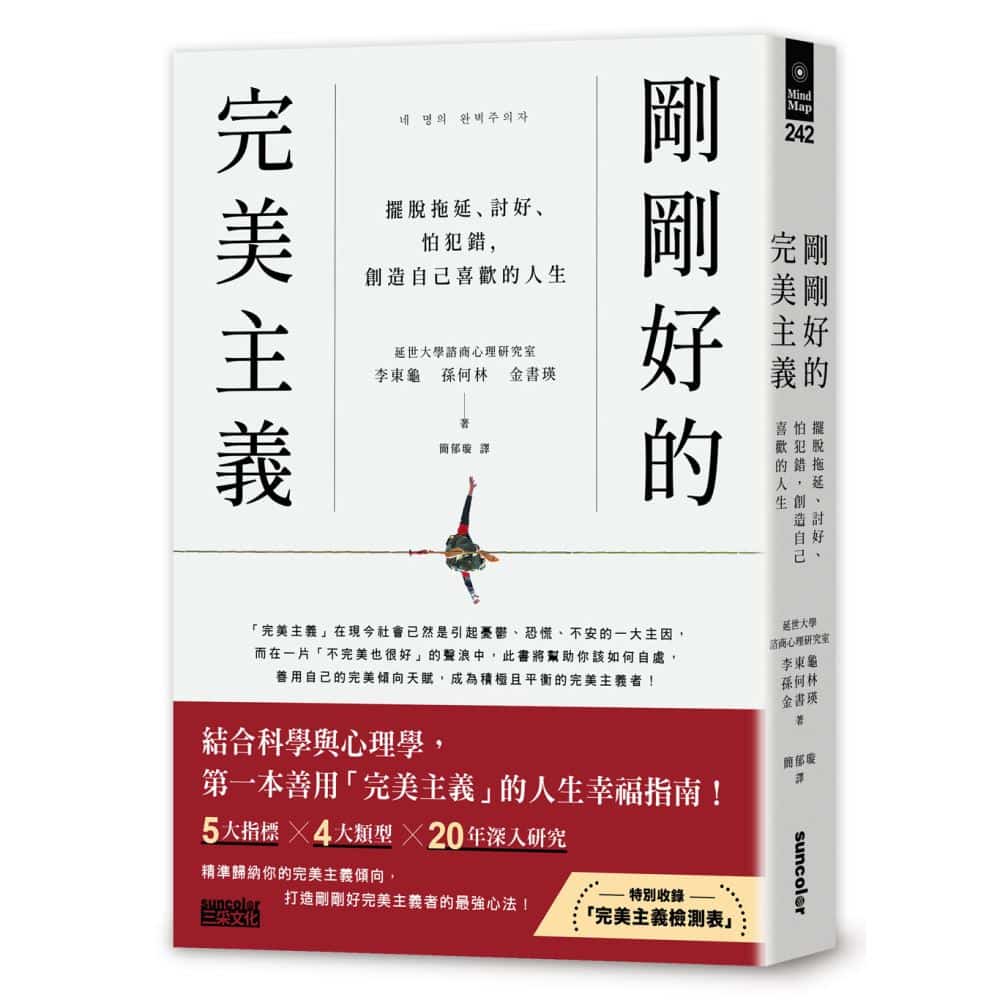

從《剛剛好的完美主義》一書中,我看見另一種陷入困境的完美主義姿態。

付出努力了,為什麼還是沒有回報?

此書源自韓國延世大學諮商心理研究的李東龜教授等人,他們發現憂鬱症與完美主義傾向有高度相關,於是希望透過研究,讓讀者們有實際的認知,進而走向解決之道。

書中紀錄使我們成為完美主義者的要素中,不缺乏眾人熟悉的「對失誤過度焦慮」、「父母的高度期待」、「高成就標準」等因素。

而前言所提到,讓行動沒有辦法產生結果的要素則是:「對行動產生懷疑」。

擁有這項要素的人,在採取行動之後因為無法肯定自己,通常會產生 2 種模式:

1.一下做東、一下做西,游移不定。

2.耗時地反覆做同一件事。

第一種模式會讓行動力被打散,喪失延續的力量,好比要挖掘水源,卻在地面到處打只有 1 公尺深的洞,難以得到想要的結果。

第二種模式是動作過度重複,書中舉例具有懷疑傾向的完美主義者,容易把時間蹉跎在單純的事務上,像是在輸入數字密碼時為力求精準,甚至需要檢查數十次。

書中的內容讓我發現,不論是過於分散的行動,或只聚焦在無法推進事物的行為上,容易在過程把自己的精力耗盡,並陷入努力付諸水流的困境。

讓我想起曾經花費許多時間寫稿,卻無法在期限內準時提交的情況,也是因為撰寫時太注重在斟酌字眼細節導致,如果先勾勒出大綱段落,再填補適當細節的話,就比較容易推進進度。

還有我常常因為不能肯定自己、無法確定他人對自己的看法,心中不斷上演「這麼做真的好嗎?」的小劇場,時常遭受焦慮和不安的心情。

書中提到有這樣傾向的人,可能只想把最完美的一面呈現給他人,在心理學稱為「完美的自我呈現」。

對他們來說,如果有任何失誤出現,世界就會天崩地裂,人們對自己的評價也會崩壞,便難以放棄變得更完美的意念。

雖然說人會因為渴望而促成自身進步,但從以上的敘述看來,過度追求卓越的執念,似乎只會讓一切變得痛苦、扭曲。

執著完美的性格,是一把雙面刃

書中以一名外科醫師的經歷作為過於刁鑽完美主義的反面案例。

這名醫師是替換人工髖關節的專業權威,卻因為一次手術的微小失誤,讓病患狀況變得更加惡化以後,他選擇在自家的車庫上吊輕生。

因為不允許汙點存在的性格,讓他忽略過去 99 次的成功經驗,輕生的結果也扼殺了未來醫治更多病患的可能性,令人感到惋惜。

而書中的正面案例,則是韓國電影《寄生上流》的奉俊昊導演,據說奉導演平日個性溫吞,但在片場會化身為嚴格的「奉細節」,在拍攝上堅持不懈追求完美的態度,也讓電影收穫奧斯卡多項大獎之餘,成功打響自身名號。

作者稱呼奉導演這樣的人為幸福的完美主義者。

和選擇輕生的外科醫師對比之下,我們可以發現幸福的完美主義者是藉由追求卓越讓自己成長,但不幸福的完美主義者則是陷入痛苦,並且有可能做出極端的選擇。

看完以上案例,我覺得不幸福的完美主義者,會錯把外在的失誤攬在身上,並認為自己就是失誤本身,但是這麼做便是忽略掉自己原本的價值,也喪失發揮價值的機會。

如果說追求完美是人類的天性,那麼我們如何在追求的同時,又不讓自己掉入痛苦當中?

作者寫到:「要成為幸福的完美主義者,重點並非無條件地維持在熱情的最高點,而是學習如何根據情況彈性調整。」

也就是說幸福的完美主義者,知道自己可以發揮完美主義的時機,他們只會要求自己可以做到的部分,而不會要求凡事都要完美。

因為世上並沒有完全完美的人,而我們也只能控制自己能夠做到的部分。

如何面對不完美的恐懼?來自創意大師的啟示

如果擁有以上的認知,那為什麼我們還會擔心自己不完美呢?

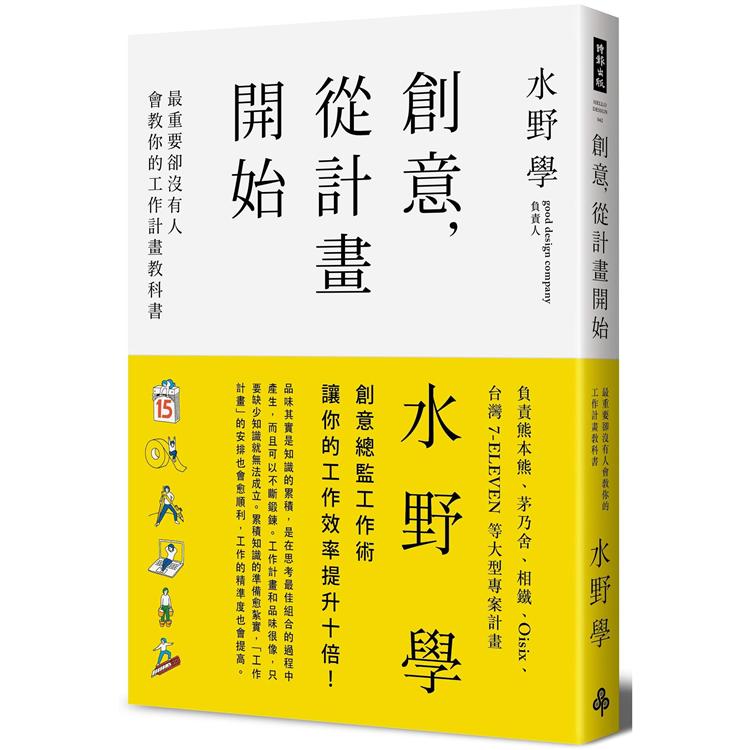

我在《創意,從計畫開始》一書中,看到作者水野學描述他在做品牌企畫案時,總是會把自己不知道的事提出來詢問委託方,即使那是業界的常識,他也不會為了面子裝懂,而是問個清楚。

雖然身為日本熊本熊以及多項知名品牌的設計者、創意總監,大家都尊稱水野學為老師,他仍會老實地承認自己的不懂,因為他內心明白他不是想要讓自己看起來很厲害,而是要徹底蒐集資料,進而把工作做得更好。

這段敘述令我大感意外,原來這就是大師能把工作做的完美的秘訣之一。

或許,有時候我們恐懼不完美的心態,可能只是太過在意外界的眼光。

比起維持所謂的完美形象或面子,盡可能地蒐集資訊,創造出適當的排列組合,產生委託人和消費者都能欣然接受的成果,這才是創意大師的完美之道。

也就是說,如果能進一步釐清追求完美為的是什麼目的,我們的內心自然也不會輕易被動搖,也能藉由向完美看齊的過程,獲得更多的成長。

最後我想分享《剛剛好的完美主義》的這句話:「擁有完美主義的特質並非對錯,而是希望發揮正向力量使自身進步」。

看完本書,我感覺讀者除了能夠認識自己的完美主義傾向,並且明白完美主義並非壞事,只要應用得當,就會成為促進自身進步的一大動力。

如果你想用行動促成改變,也可以參考正在進行募資的高效習慣實踐課程,透過正確的動機養成方法,讓自己不再被完美主義受限,打造理想的人生。

推薦書籍:

《剛剛好的完美主義》

作者:李東龜, 孫何林, 金書瑛

出版社:三采

《創意,從計畫開始》

作者:水野學

出版社:時報出版

推薦文章: